○井手町開発行為に関する指導要綱

昭和63年1月18日

要綱第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、井手町における無秩序な開発を防止し、井手町の総合計画に基づく町づくりを実現するため、開発行為及びそれに伴う公共公益施設の整備について適正な指導を行うと共に、その分担区分を明確にし、監督官公庁並びに本町と緊密な連絡のもとに事業が総合的かつ合理的に行われることによって町の秩序ある調和のとれた発展と、住民の福祉と生活の向上を図ると共に、行財政の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「開発行為」とは、主として建築又は建築の用に供する目的で行う宅地造成及び人工により土地の区画形質を変更する一切の行為をいう。

2 この要綱において、「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、本町において開発行為を行うもの(以下「事業者」という。)の中で、次の各号に掲げるものに適用する。

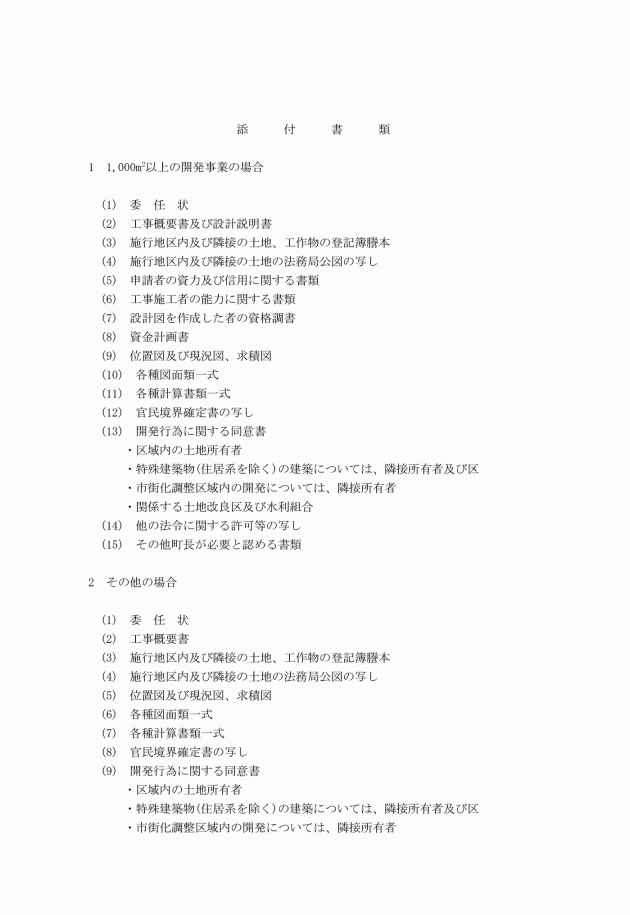

(1) 開発区域が1,000m2以上の開発行為

(2) 開発区域が1,000m2未満であっても連続して開発を行い前号の規模に達した開発行為

(3) 一定の区域内において、1,000m2以上の開発行為を個人が共同して行う場合

(4) 開発区域が1,000m2未満の開発行為であっても細則で定めるものについては、この要綱の全部又は一部を適用する。

(5) 国、地方公共団体、京都府住宅供給公社、住宅・都市整備公団等が行う宅地開発については、この要綱は適用しない。

2 前項の規定は、計画変更の場合にも適用する。

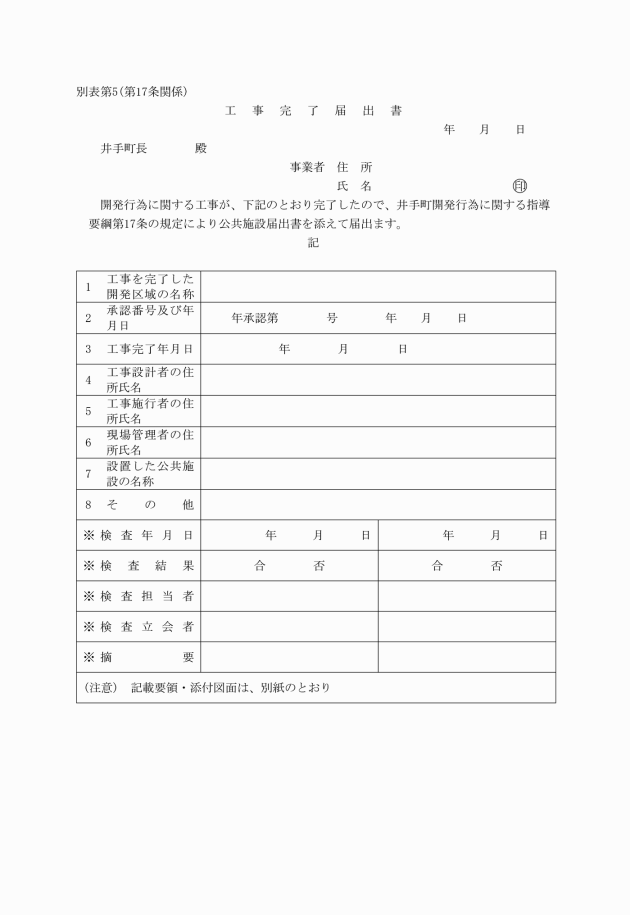

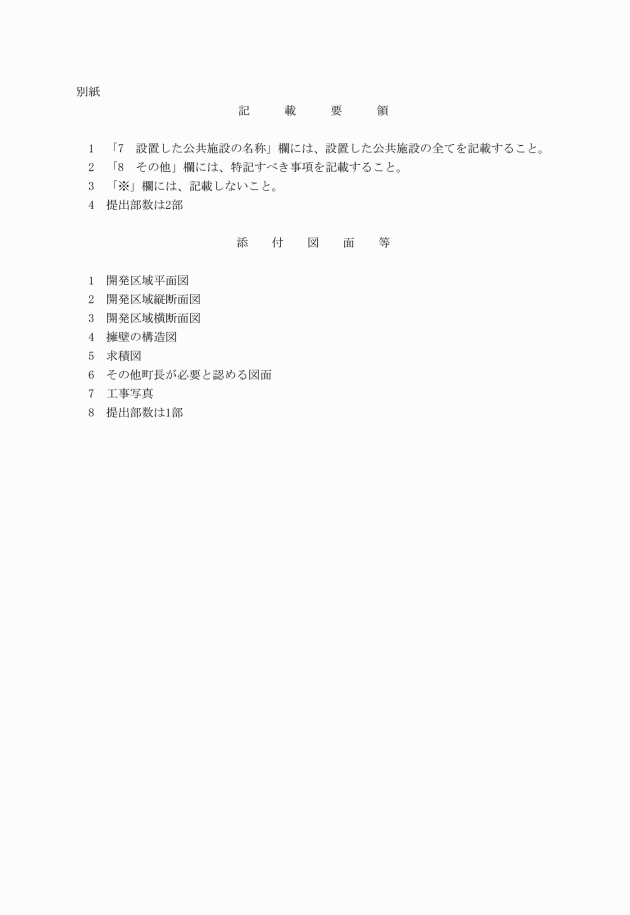

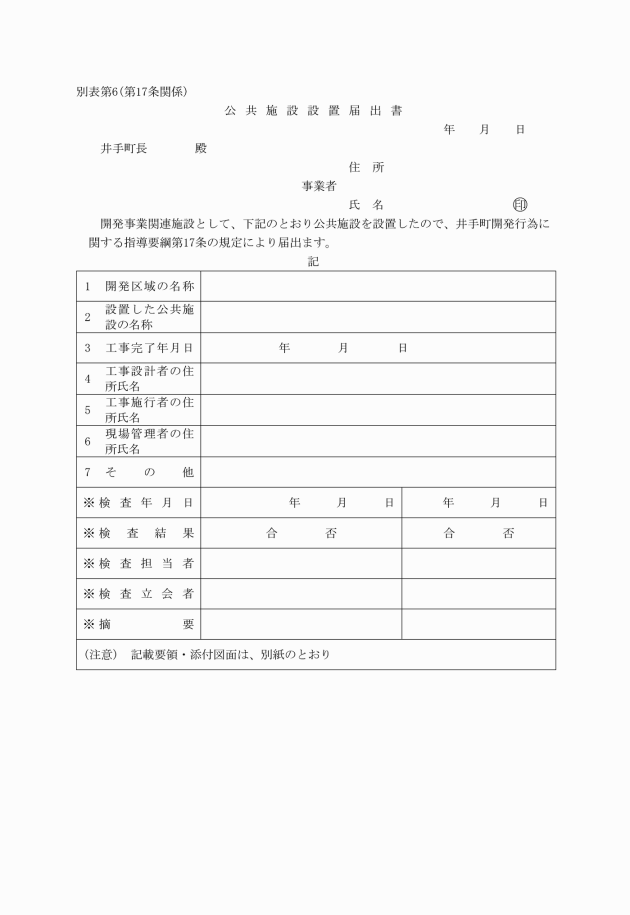

第5条 町長は、前条の規定により協議書の提出を受けたときは、当該事業計画の内容について審査し、事業者に対し必要な事項を指示するものとする。

2 事業者は、その事業の実施に当っては、前項による町長の指示に従わなければならない。

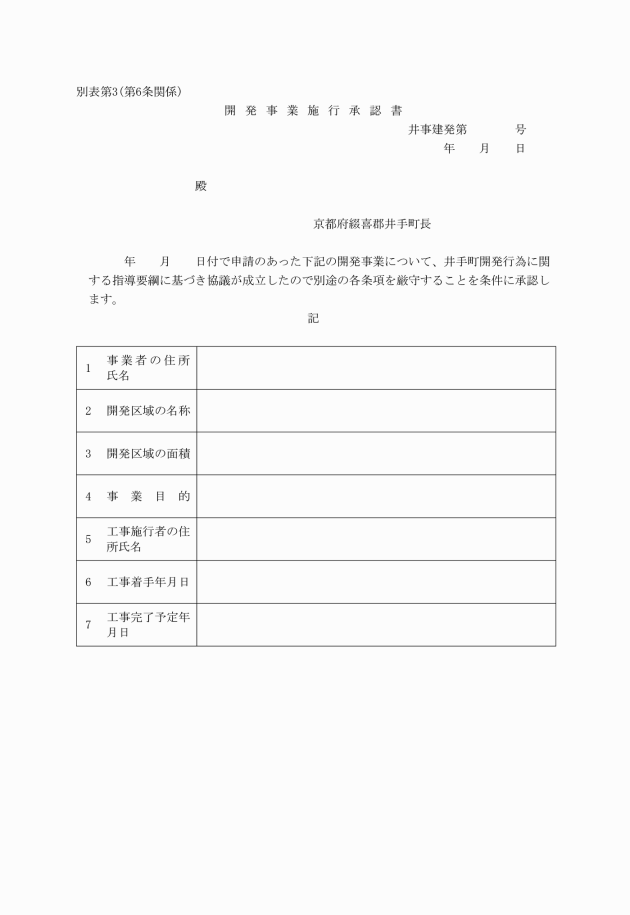

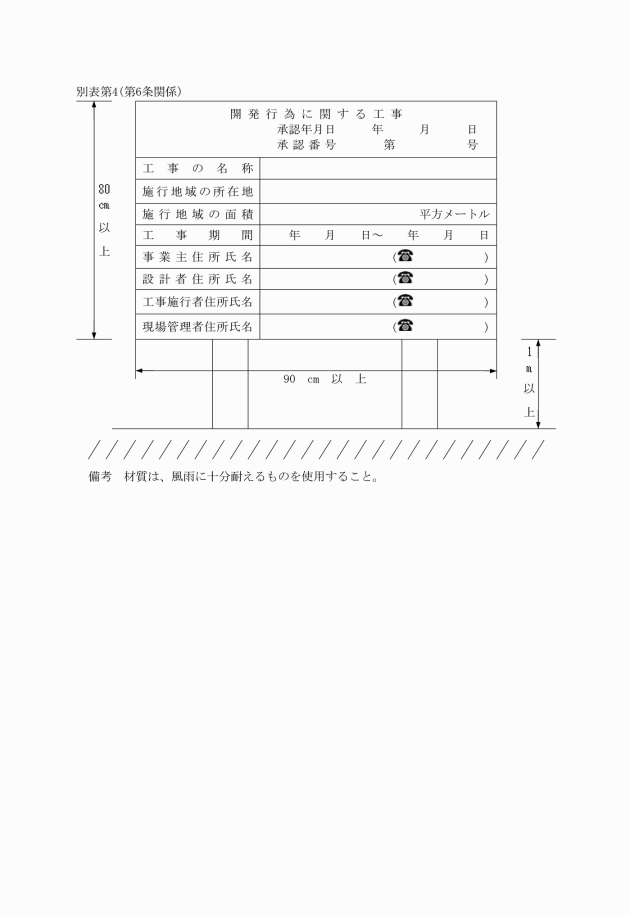

第6条 前条の規定により、協議が成立した場合は覚書を交換するものとする。なお、事業計画の内容により公害防止協定を併せて締結する。

(公共施設施行の原則)

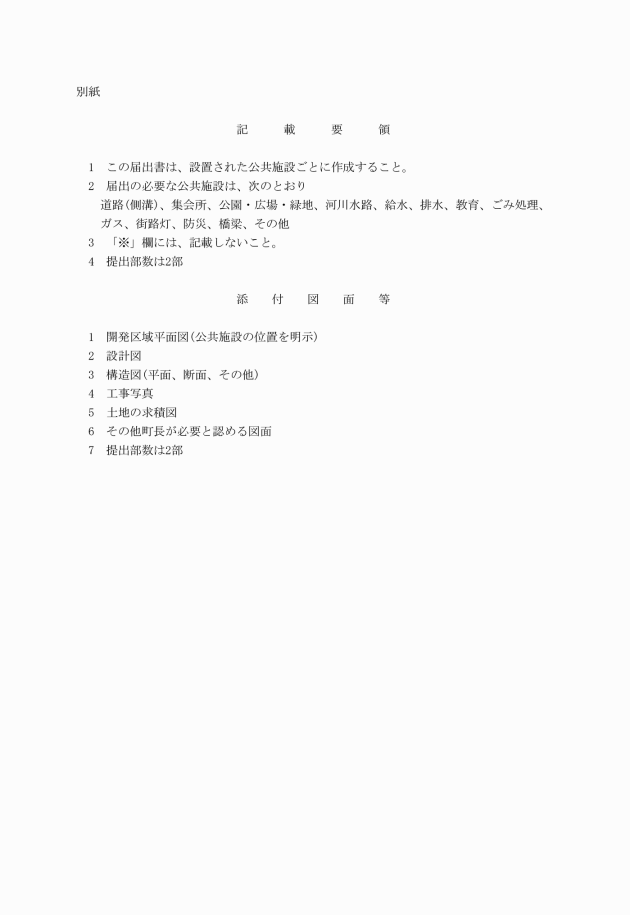

第7条 事業者は、自己の開発区域に必要な公共施設(道路、集会所、広場、公園、緑地、河川、水路、排水施設、交通安全施設、消防関係施設、街路灯等)を入念に施行又は設置しなければならない。

2 また、開発区域内に都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)に基づく都市施設の計画がある場合は、町長と協議の上、その計画どおり施行しなければならない。

(公益施設施行の原則)

第8条 事業者は、前条に定める公共施設のほか、開発事業に伴い必要となる公益施設(小学校、中学校、保育所、その他町が必要とする施設)のうち町長が指示するものについては、その用地を確保し、自ら施行又は、設置しなければならない。

(一般公益関係)

第9条 事業者は、開発区域の規模に応じ、商店街、保健医療施設、警察官派出所、郵便ポスト、公衆電話等の公益施設を事業者の責任において整備すること。

2 事業者は、電気、ガス、交通、電話等について、関係機関と事前に十分協議し、入居者の日常生活に支障を生じないように処置すること。

3 事業者は、前各項について、事前に町長の同意を得た上で関係機関と協議を行い、その結果を町長に報告すること。

(公共、公益施設負担の範囲)

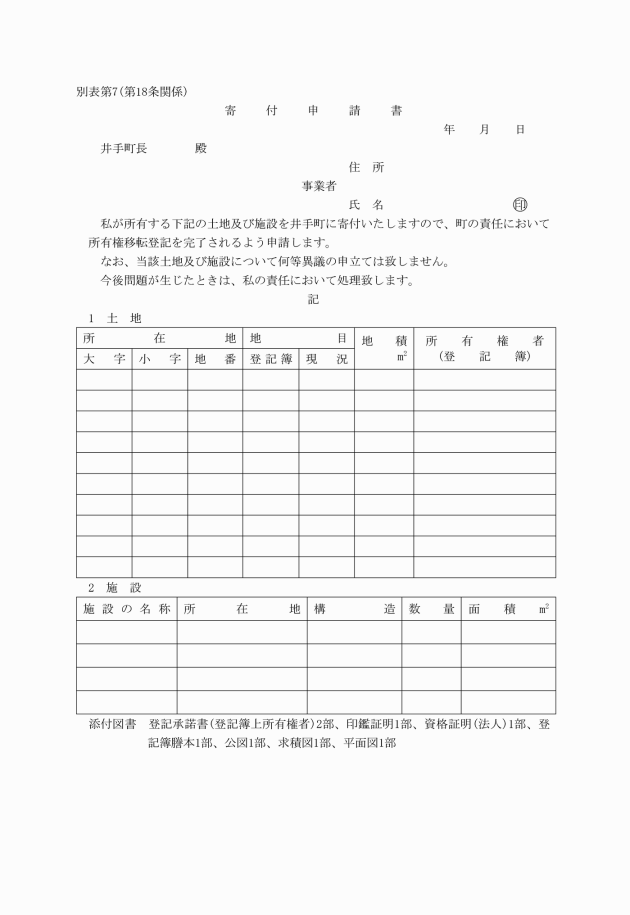

第10条 事業者は、開発区域内の公共、公益施設を自己の費用で施行又は、設置し、完成後特に定めるもののほか、町に無償譲渡するものとする。ただし、町長が事業者において単独で施行又は、設置しないと決定したものについては、その費用を分担するものとする。

2 事業者は、開発区域外の関連公共事業は勿論のこと、その他開発に起因する事業についても受益の程度に応じ、その費用を分担しなければならない。

3 既成市街地の住宅開発については分担を要しない。

(開発区域周辺の公共、公益施設)

第10条の2 事業者は開発区域の周辺において、町が求める工事を実施し、分担金の免除を受ける場合、工事等に要する費用を算出した書面を町長に提出し、承認を得なければならない。

(住民等の意見の尊重)

第11条 事業者は、開発計画について、その周辺の住民等の意見を十分尊重するものとし、事前に開発計画の説明会等を行い関係者の同意を得ること。

2 当該事業に起因して生じた紛争、被害の補償については、全責任を負わなければならない。

(居住環境の確保)

第12条 事業者は、事業計画のうち、次の各項に掲げる事項について、あらかじめ地域住民、関係機関と調整し、当該事業の実施に当っては、環境の保全に努めなければならない。

2 事業者は、建物を建築する場合、日照、通風及びプライバシーを妨げることのないよう十分配慮すること。

3 事業者は、開発区域及び周辺の環境保全のため町長が指示する地域には、緩衝緑地帯を設けるほか、全般にわたり緑化に努めると共に、次の各号に定める植栽をすること。

(1) 公共・公益施設及び未利用地等には、町長の指示により植樹すること。

(2) 幅員9m以上の道路には、歩道に街路樹を植樹すること。

4 事業者は、附近住民の受ける電波障害地域を事前に調査し、その地域については排除のための必要な施設を設置すること。

5 事業者は、公害対策基本法にいう公害を未然に防止するため、公害関係法令、京都府公害防止条例等に定める環境基準を厳守すること。

6 事業者は、事業に起因して公害を生じ、若しくは生じる恐れがある場合は直ちに事業を中止し、その原因を除去しなければならない。

7 事業者は、開発行為の施行に当っては、道路交通の安全、住民の生命、財産の保護、その他本町の持つ歴史と伝統、自然景観の保全に最善の努力をしなければならない。

8 事業者は、開発区域の道路交通について、道路標識、道路標示、区画線、その他交通安全施設、街路灯等を関係機関と協議の上設置すること。なお、街路灯の維持管理については別途協議する。

9 事業者は、開発区域に設置される商店街等には、路上駐車現象の起きないよう駐車場を整備すること。

10 その他事業の実施上周辺に迷惑を及ぼすことのないよう最善の努力をしなければならない。

(宅地区画割面積基準)

第13条 事業者は、開発区域における良好な居住環境の確保を図るため、一戸建住宅一区画の面積は165m2以上とする。なお、既成市街地については、概ね115m2以上とし100m2を下回らないこと。

(中高層建築物の高さ)

第14条 中高層建築物は、その建物が4階以上、又は地上高10m以上のものをいう。

2 事業者は、中高層建築物の計画に当たっては、日影規制、周囲の環境及び景観を保持するよう考慮すること。なお、実施区域の立地条件が、町の総合的見地から好ましくないとき、町長は、建物の高さを制限することができる。

(駐車施設の確保)

第15条 事業者は、入居者の駐車に必要な空地を設けなければならない。

(1) 保有台数の規定は、一戸建及び共同住宅(中高層建築物を含む)にあっては一戸当たり一台以上とする。

(2) 特殊建築物及び町長が必要と認めたものについては、規模及び用途に応じた駐車施設を設けなければならない。

(災害防止と被害補償)

第16条 事業者は、事業の施行に当っては、災害の防止に万全を期すると共に周到な安全計画を立てなければならない。

万一事業に起因して被害及び紛争が生じた場合は、自己の責任においてこれを補償し、問題を解決しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず随時立入検査を行うことができる。この場合事業者は、検査員に協力しその指示に従わなければならない。

3 事業者は、検査の結果、不備な箇所を指摘された場合には、自己の負担においてこれを整備し、再検査を受けなければならない。

(公共・公益施設の維持管理)

第19条 事業者は、その事業により設置した公共・公益施設の管理主体、管理方法、その他管理に関してあらかじめ町長と協議しなければならない。

2 事業者は、町に移管した公共・公益施設がその後事業者の責任に起因して施設を汚損、破損した場合は、原則として3年間は事業者の責任において補修しなければならない。

3 この要綱のうち事業者の管理する施設についてその維持管理を委託する場合は、事前に町長の承認を得なければならない。

第2章 個別事項

(道路関係)

第20条 事業者は、開発区域内に都市計画決定又は、予定道路がある場合には、町長の指示に従いその計画に適合させるものとする。

なお、開発区域外についても必要と認められる範囲まで事業者の負担において整備するものとする。

2 前項のほか、「都市計画法」、「建築基準法」、「道路法」、「道路構造令」等関連法規に準拠するものとする。

(し尿処理施設関係)

第21条 事業者は、開発区域内におけるし尿処理について、町長と協議の上、次の各号によるものとする。

(1) 収集方式(バキーム車によるもの)

(2) 水洗方式(し尿浄化層によるもの)

(3) 下水道方式(下水道法(昭和33年法律第79号)の規定による終末処理によるもの)

2 収集方式の便槽は、雨水、地下水の浸水のない構造とし、その設置場所は、収集作業が容易な位置にしなければならない。

3 水洗方式により処理する場合は、合併浄化槽とすること。設置について町長はその施設について指導するものとする。

4 下水道方式により処理する場合、開発区域内の下水道施設(処理施設を含む)の設置は、事業者の負担において施行するものとし、その維持管理も事業者等が行うものとする。

5 下水道方式により処理させたものの放流については、流域を含む地元関係者の同意を得ると共に、処理水の水質は、常時下水道法第8条の規定による基準に適合し、かつ、下水の水質の検定方式に関する省令(昭和37年厚生建設省令第1号)の規定による検定を受けたものでなければならない。

(ごみ処理施設関係)

第22条 開発区域内のごみ処理は原則として定点収集方式とする。

これがため事業者は、町長の指示に従い収集作業に適した位置に集積場所を設置し、規則に定める標識を設けなければならない。

2 集積場所は、衛生上の配慮を十分に行い、可燃物、不燃物に区分して設置すると共に、その構造については、町長と協議すること。

3 事業者は、計画戸数(区画)に応じて、ごみ処理施設整備費及びごみ収集自動車購入費を別に定める基準により分担すること。

(公園、広場、緑地関係)

第23条 開発区域内に都市計画決定された公園又は緑地がある場合は、事業者の負担において整備するものとする。

2 公園、広場、緑地に充当すべき面積は、宅地開発を目的としたものにあっては、原則として、開発面積の3%以上で計画戸数1戸当り7m2以上とし、算出した面積が100m2に満たない場合は、100m2とする。

3 公園の施設等の整備は事業者負担とし、その負担、維持管理は別途協議するものとする。

(排水施設関係)

第24条 事業者は、開発区域内に都市計画決定された公共下水道計画がある場合は、その計画に適合させなければならない。なお、開発区域外についても必要と認められる範囲まで事業者の負担において、整備するものとする。

2 事業者は、開発区域内の下水(雨水、汚水)の排水に必要な施設を設置又は改修しなければならない。

3 事業者は、開発区域外の排水に必要な施設を設置又は改修を必要とする場合は原則として、上流流域を含めて検討すると共に、流量、流域の水利用等を勘案し、排水可能な地点まで施行するものとする。

4 事業者は、排水施設の設置又は改修にあたっては、事前に水利関係団体及び河川、水路の管理者の同意を得なければならない。

6 事業者は、第3項による開発区域外排水施設の整備及び応急防災施設の整備が完了するまで開発工事に着手してはならない。

(消防関係施設)

第25条 事業者は、開発区域内に消防庁の定める消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)に基づく消防ポンプ自動車及び格納庫並びに消防水利基準による消火栓(同器具格納庫を含む。)、貯水槽を設置しなければならない。

2 事業者は、消火栓、貯水槽を設置した箇所に消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条の2の規定に定められた、消防水利標識を設置しなければならない。

3 事業者は、前2項の施行について、井手町安心・安全推進課と事前に協議しなければならない。

(教育関係施設)

第26条 事業者は、開発区域の規模に応じ、1500戸につき小学校用地、2000戸につき中学校用地を義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和33年政令第189号)に定める基準により町に無償提供するとともに別に定める基準により学校施設設備を分担するものとする。

2 前項を算出基準とするが、町長が特に必要と認めた場合は、別に協議するものとする。

(保育所・幼稚園関係)

第27条 事業者は、原則として計画戸数500戸に1カ所の割合で保育所用地を児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第36号)又は幼稚園用地を幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)により確保すると共にその施設は事業者が設置するものとする。

2 前項の施設の経営、管理については、町長と別途協議するものとする。

(集会施設関係)

第28条 事業者は、開発区域の規模に応じて集会施設を別に定める基準により設置しなければならない。

その管理運営については、町長と別途協議するものとする。

(上水道施設関係)

第29条 事業者は、開発区域内の給水計画について、町水道事業管理者と事前に協議しなければならない。なお、開発区域外についても必要と認められる範囲まで事業者の負担において、整備するものとする。

2 事業者は、開発区域に給水するため必要な水道施設(浄水場及び配水施設の増設)について、その整備に要する経費を別に定めるところに従い分担しなければならない。

3 事業者は、開発区域の水道給水施設の設計、施工については、町の定める基準に基づき町水道事業管理者の承認を得て施行しなければならない。

4 事業者は、開発区域の水道施設の移管時期は、水道が当該開発区域に対し給水を開始した時期とする。

5 地下水を利用することは原則として認めない。ただし、やむを得ず地下水を利用して自家給水施設を設置する場合は、町水道事業管理者の承認を得るものとする。

(文化財関係)

第30条 事業者は、埋蔵文化財包蔵地及びその周辺地域において、開発事業を行う場合、事前に町教育委員会と協議しなければならない。

2 事業者は、前項以外の地域での開発事業に伴い埋蔵文化財等を発見した場合、工事を中止し、直ちに町教育委員会に届出て、その指示を受けなければならない。なお、発掘調査費等については、事業者負担とする。

(農業施設関係)

第31条 事業者は、開発区域内に農業用水路がある場合は、水利関係者と事前に協議し、同意を得ると共に、その機能を損なわないよう措置すること。

2 事業者は、開発区域から汚水、廃棄物等を農地及び農業用水路に流入させてはならない。もし、流入に起因して、農作物や農地に被害を与えたときは、事業者の責任において適切な措置をしなければならない。

3 事業者は、開発地域に溜池があるときは、附近を公園緑地等に計画し保全に努めるものとする。ただし、事業計画上埋め立てを必要とするときは、事前に町長に申立て指示を受けると共に、地域関係者と協議し、その同意を得なければならない。

4 事業者は、事業計画上、公有水路、私有水路、農道及び里道の構造、位置等の変更を必要とする場合は、関係管理者及び地域関係者の同意を得なければならない。

第3章 補則

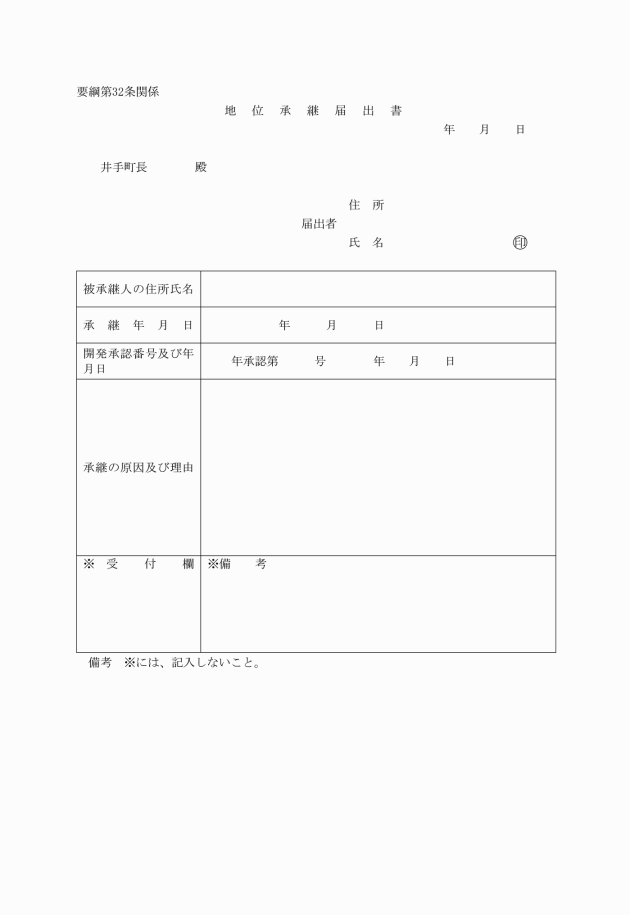

(地位の承継)

第32条 第6条の承認を受けた事業者の地位を承継しようとする者は、事前に町長に届出なければならない。

(その他)

第33条 この要綱に定めない事項及び町長が特に必要と認める事項については、町長が別に定める。

附則

この要綱は、昭和63年2月1日から施行する。

附則(平成元年要綱第5号)

この要綱は、平成元年5月1日から施行する。

附則(平成8年要綱第2号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年要綱第4号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成25年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和6年要綱第3号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。